土壤微生物在养分转化过程起着调节土壤养分循环的作用,控制土壤养分循环的方向、养分元素化合物种类和交换通量。土壤微生物参与调控温室气体的排放以及土壤污染物的无害化降解,对于维持农田生态环境功能具有重要作用。土壤微生物群落和多样性调控土壤生态系统的多功能性,进而影响土壤本身的抵抗力和恢复力,对维持土壤肥力和可持续性生产至关重要。因此,土壤微生物参与土壤生态功能、环境功能、免疫功能协同调控土壤健康,是维持土壤健康的核心与关键。

1土壤微生物参与调控土壤碳循环

1.1微生物参与土壤有机碳的分解损失与同化固存

土壤中丰富的有机碳是土壤健康的重要指标和保证,土壤微生物通过调控有机碳的同化与矿化分解影响土壤净碳平衡。土壤胞外酶是土壤微生物介导土壤有机碳矿化的主要方式,土壤中微生物来源的酶对土壤有机底物催化分解产生的CO2高达土壤呼吸的1/2。微生物生长环境与自身的化学计量不平衡匹配是土壤胞外酶驱动碳分解的主要因素,例如氮素施用通过调节胞外酶活性影响土壤有机碳分解速率。此外,微生物个体的生理及群体生态特征直接调控整个群落的功能性状,进而影响土壤碳矿化。

1.2微生物自养固碳

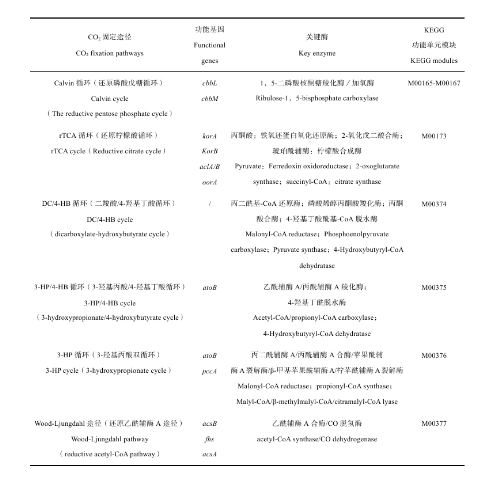

土壤中的自养微生物是CO2转化为有机碳的重要触发器,在提高有机碳库累积中发挥关键作用。据估计自养微生物固定的碳约有74%可以进入到腐殖质等稳定的土壤有机碳库中,对土壤稳定性碳组分的提升具有较大潜力。土壤微生物通过还原磷酸戊糖循环(Calvin循环)、还原柠檬酸循环(rTCA循环)、羟基丙酸-羟基丁酸循环(3-HP/4-HB循环)、二羧酸-羟基丁酸循环(DC/4-HB循环)、3-羟基丙酸循环(3-HP循环)和还原乙酰基-辅酶a途径(WL途径)等多条固碳途径进行CO2同化。Calvin循环中cbbL/cbbM基因,rTCA通路中aclA以及korA/B基因,4-HB循环中的hcd基因,3-HP/4-HB循环中atoB基因已被广泛作为分子标记反映固碳能力差异。

2土壤微生物参与调控土壤养分循环

2.1微生物参与土壤氮素循环

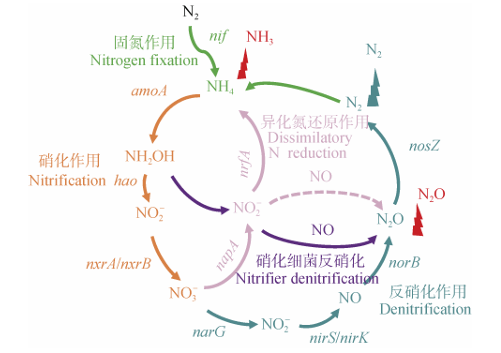

氮有效性是调节农业生产的重要因素之一,土壤中氮素转化过程对土壤氮素有效性和氮肥利用效率具有重要影响。豆科植物和根瘤菌共生固氮是主要来源,另一类是来源于不形成根瘤的联合固氮,此外是蓝细菌、褐球固氮菌和梭菌参与的自生固氮。优势固氮菌的演替是生物固氮变化的主要因素,高氮肥用量导致根瘤菌和豆科植物之间的共生关系瓦解,抑制土壤中的生物固氮功能,而通过基因工程技术对固氮酶基因nif调控网络关键节点进行基因编辑可以优化外源氮存在条件下微生物的固氮能力。同时,外源施用有机物料通过提升土壤有机质含量有利于固氮菌生长,也可以促进土壤生物固氮,因此通过施肥方式或基因工程调控土壤微生物群落可以增加生物固氮。

2.2微生物参与调控土壤磷的有效性

土壤中磷的有效性对土壤健康和植物生长至关重要。不同于氮元素,土壤磷元素常以多种有机和无机的形式存在且大多被固定于土壤矿物中,难以被作物直接吸收利用,限制了作物的产量。微生物在土壤磷素循环中发挥着重要作用,对土壤磷素有效性起着调节作用。其中,参与土壤磷循环的微生物主要负责三类功能:

(1)无机磷溶解。在富含矿物磷的土壤中溶解过程是微生物磷周转的主要驱动因素。微生物主要通过有机酸的分泌、NH4+同化作用等伴随pH下降,酸化微生物细胞和周围环境促进无机磷的溶解与利用,且分泌的有机酸还可以与无机磷酸盐结合的阳离子螯合增溶无机磷酸盐。

(2)有机磷矿化。含有酸性磷酸酶(phoC、phoN、ophA、olpA)、碱性磷酸酶(phoD、phoA、phoX)、植酸酶(appA)和C-P裂解酶(phnJ)等酶编码基因的微生物在土壤中具有较高矿化有机磷的能力。土壤中的碱性磷酸酶微生物主要以phoD为主,且在缺磷土壤中phoD基因丰度增加,碱性磷酸酶活性提高。

(3)磷吸收转运。pit、pstA、pstB和ugpB/C基因的存在可以使微生物能够有效地利用无机磷并固定化为微生物磷,例如编码高亲和力磷酸盐特异性转运体(pst)和低亲和力无机磷酸盐转运体的基因(pit),分别在磷贫瘠或磷充足条件下对促进微生物对磷的固定至关重要,且编码高亲和力磷吸收的微生物基因的丰度与土壤磷的低生物有效性之间存在正相关关系。

3微生物促进土壤团聚体形成与稳定

土壤团聚体支持根系生长、抵抗土壤侵蚀、具备碳储存和持水能力,良好的团聚土壤结构是确保土壤健康运行的基础。一方面土壤团聚体是各类微生物的微生境,不同粒级团聚体的物理化学特性均存在差异,直接影响其中的微生物的分布、数量、多样性及功能;另一方面微生物也是土壤团聚体形成的重要生物因素。首先,土壤有机质是促进土壤团聚体以及土壤结构形成和稳定的一个主要因素,而微生物及其死亡残体是土壤有机碳的重要组成成分,表明微生物、大型生物和植物与土壤物理特性密切相关。

土壤微生物通过多种方式促进土壤团聚体的形成:

(1)微生物细胞依靠自身带有的电荷借助静电引力使土壤颗粒彼此连接;

(2)微生物分泌物胞外聚合物将土壤颗粒黏结在一起;

(3)真菌菌丝和放线菌菌丝将土壤颗粒机械地缠绕在一起。由于微生物在团聚体中的异质性分布,微生物种群各司其职而又相互协同调控团聚体的形成与分布,通常认为真菌更有利于大团聚体的形成,而细菌及其代谢产物更有利于微团聚体的形成。细菌和真菌分泌的胞外多糖在土壤微团聚体稳定中发挥重要作用。细菌分泌的胞外聚合物,作为微米尺度聚集物的黏合剂促进了土壤微团聚体的形成,而真菌尤其是丛枝菌根菌丝可以通过交联和嵌套在微米到毫米尺度上将微小的土壤颗粒团聚在一起,产生的胞外聚合物(如多糖)作为临时黏合剂,参与形成稳定的大团聚体。矿物颗粒包裹黏合剂有利于大团聚体内部微团聚体的形成,限制了微团聚体内有机物的分解并减缓了进一步的周转。此外,丛枝菌根真菌产生球囊霉素,在土壤稳定、碳储存和土壤团聚体稳定性中发挥重要作用。

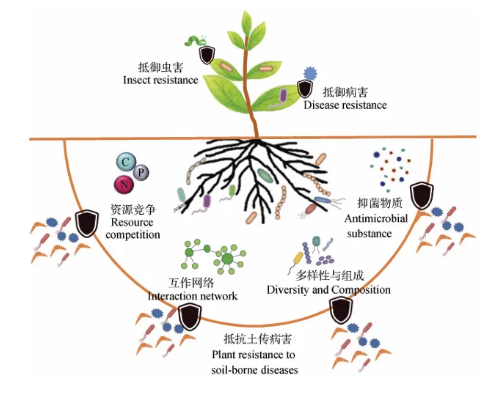

4微生物参与抵抗逆境环境促进植物免疫

土壤微生物在抵御生物和非生物胁迫中发挥重要作用。土壤中的有益微生物可通过生态位和营养的竞争、拮抗物质的产生、寄生、捕食、诱导植物系统抗性以及干扰病原微生物致病信号等方式提高土壤的抗病能力。芽孢杆菌属和假单胞菌属是最著名的两类生防细菌,主要通过可溶性抑菌物质如抗生素、环脂肽、表面活性剂、胞外多羟基丁酸聚合酶以及产生挥发性有机物等生防因子拮抗、抑制或直接杀害病原物。噬菌体既能通过“专性猎杀”高效裂解病原菌,原生动物也能利用选择性捕食作用直接降低病原菌的丰度。同时,土著微生物的多样性以及多样化微生物对资源的高效利用是抑制病原菌侵染的关键机制,竞争能力强的微生物群体形成相互制衡的环境,共同抵御病原体的入侵,降低土传病害的发生。

土壤微生物也是植物抵抗地上害虫的关键组成部分。土壤微生物可以直接或者通过植物介导的抗性机制间接影响昆虫取食。来源于土壤的植物内生菌数量会直接影响昆虫对植物叶片的取食,例如,球孢白僵菌和绿僵菌的定殖可以促进植物生长和抗虫性;木霉等内生真菌定殖可以帮助植物抵抗洋葱蓟马。此外,根际微生物可以诱导植物的系统抗性,调控植物的表型间接影响昆虫取食,例如,土壤中真菌群落组成的差异影响韧皮部汁液中氨基酸的浓度,间接影响蚜虫取食;有机种植下,番茄叶蝉的数量减少,主要依赖于有机种植下土壤微生物群落改变导致的植物水杨酸积累的影响。

5微生物修复土壤污染物改善土壤环境

5.1微生物降解土壤微塑料

农业土壤中的微塑料(小于5mm)主要来源于人为的土壤管理,如污水灌溉、污泥应用、农膜覆盖、有机肥的施用等。微塑料进入土壤并在土壤中积累后,改变微生物群落组成、群落周转速率以及代谢功能,直接或间接地影响土壤生态系统功能与物质循环。例如,微塑料的分解提供了额外的C,微生物群落代谢状态的改变可能会刺激原生SOM的周转从而影响土壤碳循环,微塑料聚合体仅由C、H和O组成,微塑料残留在土壤中可能会诱导土壤中必需营养元素(例如N、P)的微生物固定化,影响土壤养分循环。生物可降解微塑料显著提高包括脂肪代谢、降解和生物合成等脂质代谢相关功能的微生物丰度。

5.2微生物钝化土壤重金属

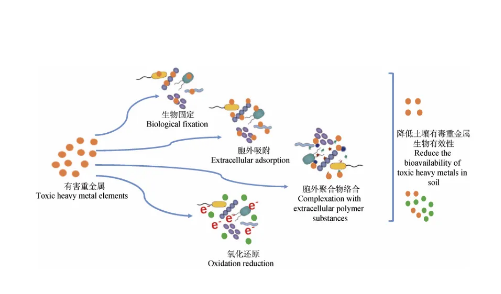

重金属一旦进入土壤环境,很难通过化学方法或生物降解反应从土壤中去除。微生物与金属之间的相互作用包括生物吸附、生物固定、微生物对金属离子的氧化还原以及微生物EPSs与金属离子的配位络合等。土壤微生物能与土壤中的重金属离子通过络合作用及配位作用形成化合键吸附土壤重金属,降低土壤重金属的生物可利用率和生物毒性,例如假单胞菌、肠杆菌、芽孢杆菌和微球菌等对重金属有出色的吸附能力。微生物可通过多种途径多部位螯合重金属离子,一些细胞壁表面的部分化学基团可直接络合重金属离子将其包裹在细胞壁内,与细胞表面官能团复合或沉淀在细胞表面。微生物固定依赖于微生物的新陈代谢伴随着能量消耗,通过脂类过氧化、复合物渗透、载体协助、离子泵等运输机制,将土壤中的重金属离子固定在微生物体内,降低生物有效性。

5.3微生物降解土壤农药残留

农药对作物增产和农业管理贡献巨大,但其带来的环境污染以及对非靶标生物的潜在风险不容忽视。研究表明灭菌处理土壤中吡虫啉、啶虫脒和噻虫嗪等农药残留降解速率明显低于非灭菌土壤,微生物在新烟碱类杀虫剂的降解过程中起到了决定性的作用。作为农药降解与消除的主要驱动力,微生物主要通过酶促反应、非酶促反应等功能降解土壤中残留的农药。酶促反应是指微生物以靶标农药为底物,通过分泌的胞外酶或者产生胞内酶直接作用于农药,将农药完全降解或分解成分子量较小的无毒或毒性较小的化合物的过程。而非酶促反应指的是微生物通过代谢改变农药的环境离子浓度、pH等物理和化学性质,从而间接促使农药降解的过程。酶促反应是微生物降解农药的主要形式。例如,枯草芽孢杆菌YB1菌株主要通过分泌锰结合ABC转运酶、植物过氧化氢酶和乙偶姻脱氢酶E1等3种酶实现对烟嘧磺隆的降解。此外,微生物分泌的农药降解相关的五类加氧酶类(黄素依赖型单加氧酶、细胞色素P450单加氧酶、Rieske非血红色铁加氧酶、Fe(II)/a-酮戊二酸依赖性双加氧酶以及环裂解双加氧酶)利用分子氧(O2)作为末端电子受体,实现农药降解。

5.4微生物参与调控抗生素抗性基因的传播

抗生素的过度使用导致土壤抗生素污染严重威胁土壤和人类健康。牛粪、鸡粪、猪粪和污水污泥是农田土壤中抗生素的主要污染源,磺胺类、四环素类、氟喹诺酮类是农田土壤中主要的抗生素种类。积累在土壤中的抗生素会选择性地诱杀靶标微生物类群,而非靶标微生物会间接获得大量资源,导致土著微生物群落组成失衡,破坏土壤生态功能。同时,土壤中大量存在的抗生素作为一种环境选择压力会引发非靶标微生物群体抗生素耐药基因的进化,进而导致抗生素抗性的产生。作为一类新型的生物污染物,抗生素抗性基因(ARGs)会在不同环境介质中持久性残留、转移和扩散,而ARGs繁殖受水平基因转移和微生物群落组成的支配。调控土壤微生物及动物的多样性是管理抗性基因流的一项重要途径,土壤微生物多样性的丧失会加剧ARGs的传播。噬菌体接种可裂解宿主释放ARGs进一步降解降低土壤中的抗生素抗性细菌(ARB)和ARGs的丰度,表明利用噬菌体免疫疗法可以控制ARGs的累积和传播。

总之,土壤健康是土壤多种功能过程的集合体,土壤微生物是养分有效化的“转化器”、环境污染物的“净化器”以及生态平衡的“稳定器”,是土壤功能的主要驱动者。充分利用微生物优化土壤内部功能,对维持土壤健康以及土壤生态系统的可持续发展具有重要意义。