土壤是植物生长的基石,其中氮和磷是两种最重要的植物必需营养元素。尽管它们对于植物的生长至关重要,但在不同地区和环境下,土壤中氮或磷的不足却是一个普遍问题。那么,为什么有的土壤缺氮多,而有的土壤缺磷多呢?这与土壤的形成历史包括土壤的演替和发育密切相关,而土壤形成的六大因素:母质、气候、生物、地形、时间和人类活动,提供了答案。

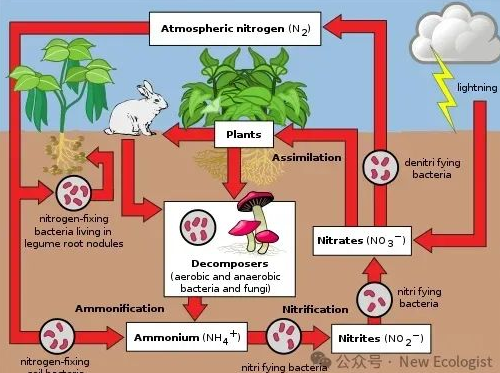

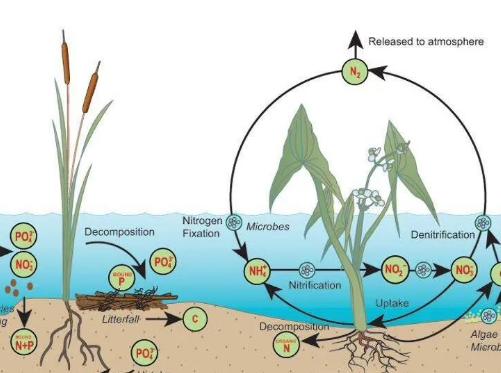

首先看一下土壤中氮和磷的来源。氮是植物需要量最大的元素之一,但土壤中的氮含量通常较低。氮主要通过以下途径进入土壤:1)大气沉降:氮气(N₂)通过雷电和工业活动转化为硝酸盐(NO₃⁻)或铵态氮(NH₄⁺)进入土壤;2)生物固氮:豆科植物与根瘤菌的共生作用将大气中的氮固定为有机氮,此外还有自由固氮菌(如某些蓝绿藻和其他细菌)能够将大气中的氮转化为可用的有机氮;3)有机质分解:土壤中的有机物分解释放出氮素。氮的特点是易于流失。由于氮素高度可溶于水,它会随着降水通过淋溶作用进入地下水,或者通过气态损失(如反硝化作用)返回大气。

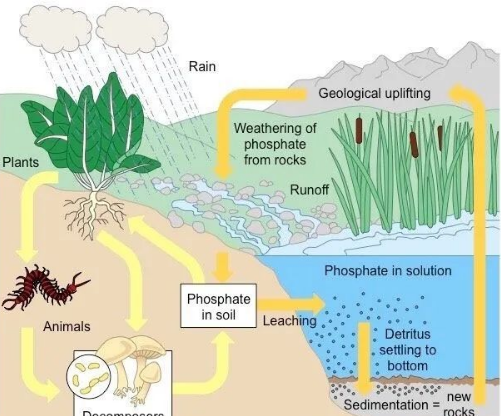

磷主要来源于母岩的风化。土壤中的磷通常以不溶性的矿物形式存在,例如磷灰石(Ca₅(PO₄)₃(F,Cl,OH))。植物可以吸收的磷主要以磷酸根离子(H₂PO₄⁻和HPO₄²⁻)的形式存在,但其可用性主要受两个方面因素限制:1)在酸性土壤中,磷容易与铁和铝结合,在碱性土壤中,则与钙结合,形成不溶性化合物;2)磷在土壤中的移动性很低,主要依靠扩散到植物根系附近被吸收。

造成土壤缺氮或者缺磷的成因就要追溯到土壤的形成过程。影响土壤形成的因素主要有六个:

1)母质的影响:氮并非土壤母质的主要组成部分,因此土壤中的氮更多依赖外部输入,如有机质分解或生物固氮。磷主要来源于母岩的风化。如果母岩本身贫磷(如砂岩或某些酸性岩石),则土壤中磷的基础储量较低。

2)气候的影响:高降水量地区的土壤容易出现氮素淋溶现象,导致缺氮。在温暖湿润的热带气候中,强烈的风化作用使得磷被固定为难溶性化合物,导致磷的有效性降低。

3)生物的影响:生物固氮的效率直接影响土壤中的氮含量。缺乏豆科植物的生态系统通常氮输入不足。微生物活动对于磷的矿化和转化起重要作用。在寒冷气候中,微生物活性降低,限制了磷的可利用性。

4)地形的影响:低洼地带常积累较多的有机质,可能增加氮的储量。陡坡上的土壤更易受侵蚀作用影响,导致磷和其他矿物质的流失。

5)时间的影响:在年轻的土壤中(如火山土),氮含量通常较低,因为有机质尚未积累,而磷可能由于母质的新鲜性而较为丰富。老化的土壤中,长期的淋溶作用会导致氮和磷的共同耗竭。

6)人类活动的影响:过度耕作和不合理施肥会导致氮素的快速流失。长期使用磷肥可能导致磷固定化,降低其有效性;而矿山开采和土地开发也可能改变土壤磷的动态。

氮和磷缺乏会对植物生长造成严重的影响。氮缺乏的植物通常表现为生长缓慢,叶片发黄(特别是老叶),植株整体较为瘦弱。磷缺乏的植物则表现为根系发育不良,茎秆矮小,叶片呈深绿色并可能出现紫红色。

那么如何改善土壤的氮磷状况呢?改善缺氮土壤往往需要通过施用有机肥或种植覆盖作物而增加有机质,通过合理施用缓释氮肥,避免过量施肥造成的氮流失。还可以利用豆科植物与固氮菌共生的特性增加豆科植物的种植。改善缺磷土壤则需要调节土壤的酸碱度,如通过施用石灰或硫磺调节土壤pH值,减少磷的固定作用。合理施用水溶性磷肥并与有机肥配合使用,增加磷的有效性。使用微生物制剂如溶磷菌,促进土壤中难溶性磷的转化。

总之,土壤中氮和磷的缺乏是全球农业生产中的重要问题,其原因涉及复杂的自然因素和人为活动。通过结合土壤形成的六大因素,深入了解氮和磷在土壤中的行为特点,以及针对性地采取措施,可以改善土壤肥力,保障植物健康生长,为可持续农业发展提供支持。