土壤健康是指土壤作为重要的生命系统在生态系统和土地利用边界内发挥多种功能,包括持续的生物产品生产、保持大气和水体环境质量、促进动植物和人类健康的能力。

近年来,全球人口数量持续攀升,人类对粮食的需求与日俱增,农业生产方式也逐步从粗放型管理向集约化生产转变,旨在实现土地产出的最大化。在这一转型过程中,虽然集约化生产在一定程度上提高了粮食产量,但也带来了一系列新的挑战,如土地盐渍化加剧和环境污染风险上升等问题,对农业的可持续发展构成了威胁。然而,由于农民对土地保护的意识淡薄以及专业知识的匮乏,导致土壤酸碱化、盐渍化和污染等一系列土壤健康问题,以至于无法保证作物的产量和品质。

目前为止的土壤改良方法有很多,比如常见方法包括物理、化学和生物改良。物理改良的深耕松土能增加通气透水性,客土改良可优化质地;化学改良中,石灰用于酸性土壤调节pH值,有机肥能全面提升土壤肥力与结构;生物改良方面,种植绿肥作物可固氮并改善土壤结构,引入有益微生物能增强养分有效性与土壤生态功能,这些方法综合运用可有效改善土壤状况,促进植物生长。但这些方法效果较慢,能否长期有效仍需进一步验证。

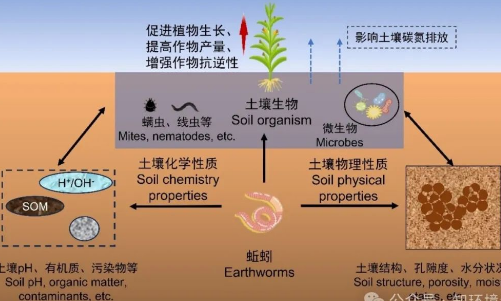

土壤动物(如蚯蚓、线虫等)对土壤结构的改善和养分循环也有重要贡献。可以通过减少化学农药的使用、提供适宜的栖息环境等措施来保护和促进土壤动物的生存和活动。

蚯蚓

蚯蚓作为土壤中的大型动物,能够对土壤的物理结构、化学性质以及生物学特性产生积极影响,在促进有机质循环、调控土壤微生物群落方面发挥着独特且不可替代的关键作用,对土壤健康状况有着重要的指示意义。

蚯蚓在土壤中活动时,会不断地挖掘、穿行,使土壤变得更加疏松多孔,改善土壤通气性和透水性,优化土壤的物理结构;其分泌物及代谢活动能影响土壤酸碱度、养分有效性等化学性质;还会改变土壤中微生物的种类和数量,调节土壤生物学特性。

蚯蚓粪更是具有诸多优良特性,它具有良好的团粒结构,能有效保水保肥,同时富含氮、磷、钾等大量植物生长所需养分,可有效缓解土壤盐分过高和干旱等不良条件对植物造成的胁迫,增强植物的抗逆性,减少病虫害发生。蚯蚓具有特殊的消化道生物转化能力,能将有机废弃物(如农作物秸秆、畜禽粪便等)转化为肥沃的蚯蚓粪。这种转化不仅实现了废弃物的资源化利用,还能在改良土壤、提供作物充足养分方面发挥显著作用,同时,在降低土壤中污染物(如重金属、农药残留等)浓度方面也具有一定潜力,有助于提升土壤质量,促进农业可持续发展。

线虫

土壤线虫是土壤生态系统中丰富度最高、功能最多样化的异养多细胞真核动物,土壤线虫将土壤有机质分解与植物生产等地下和地上生态过程紧密相连,对维持土壤生态系统的生物多样性和功能有着重要的意义。

它们凭借着薄水膜在土壤孔隙间自如移动,使得土壤孔隙度得以增加,水分渗透性显著提升,进而使土壤结构不断优化,营养状况也逐步改善。植物寄生线虫以根系及其分泌物为食,这一摄食行为助力植物根系释放富含碳的分泌物至土壤中,为土壤微生物的繁衍提供了充足的养分。与此同时,食细菌线虫和食真菌线虫则以土壤微生物为食源,它们通过独特的代谢作用,排泄出超出自身需求的营养物质,这些营养物质大多以植物能够直接利用的有机和无机形式存在,为植物的生长提供营养。而且,食细菌线虫和食真菌线虫的数量会受到杂食-捕食线虫以及其他土壤动物类群的级联效应影响,而这种数量的变化又会进一步对土壤营养物质的有效性产生深远影响。

综上所述,土壤中蚯蚓和线虫在陆地生态系统中扮演着至关重要的角色,它们通过改善土壤质地、分解有机物质、推动养分循环以及控制害虫和病原体等一系列生态过程,如同生态系统的“守护者”一般,为维持陆地生态系统的稳定性和生物多样性贡献着不可或缺的力量。