近年来,我国政府对土壤污染问题高度重视,各地区也陆续开展了很多农田土壤污染治理项目。农地土壤问题不仅仅是重金属等问题,土壤退化也是引发粮食重金属超标的因素之一。土壤健康不仅关系到农产品的卫生安全,更关乎人体的健康。因此,在农田污染治理问题上,不只是要做土壤修复,更要做到土壤健康

一、中国土壤污染的现状与本质

据2014年4月17日原环境保护部和原国土资源部发布的《全国土壤污染状况调查公报》显示,重金属镉在所调查的土壤样品超标点位中高居榜首(7.0%)。在2013年5月,广州市食品药品监管局网站公布了第一季度餐饮食品抽验结果,其中一项结果为44.4%的大米及米制品抽检产品发现镉超标。但如果仔细分析这些结果就可以发现,这样的监测结果,一是基于有限的样品数,二是基于我国使用的世界上最严格的土壤镉质量标准(0.3mg/kg)和严于WHO(世界卫生组织)1倍的大米镉标准(0.4mg/kg)。因此这两个高超标率如果没有进行客观解读,很容易给社会公众带来误解。

在《〈全国土壤污染状况调查公报〉探析》一文中笔者比较了日本及欧美一些国家的土壤重金属调查中的镉含量,指出这些国家的土壤镉含量都相当高,如果用我国的土壤镉标准来评价以上国家的土壤镉含量,则这些国家的土壤都已经超标,而对比以上国家的镉含量,其实我国7%的点位超标率(其中轻微占5.2%、轻度占0.8%、中度占0.5%、重度占0.5%)并不“严重”。但为什么我国的粮食镉超标率问题在近些年变得很突出?究其根本原因,一是表现在工业方面,数十年来大量的工业排放带来的“快速”污染,二是在农业方面,我国土壤重金属污染问题不在土壤镉总量上,而在于数十年快速的、大量的镉进入了耕地土壤中,同时土壤因大量施肥而被酸化,后者(土壤酸化)导致的前者(外源镉)的高有效性,容易被作物吸收而超标。因此,我们应客观看待土壤污染,高度重视粮食安全。

二、镉与人体健康的复杂关系

上世纪发生于日本富士县神通川的“痛痛病”可以说是土壤污染带来严重后果的一个最典型的体现,该案例以讹传讹很多,本文再次以之为例,旨在澄清其原因。虽然事件在1968年证明是镉摄取量过多所造成,但早在1911年即被当地报纸《富山日报》作为怪病所报道,在当时的科学水平下,人们无法知道原因。到了二战时期,随着钢铁的需要、矿山开采和冶炼的力度加大,此病的受害者增多,当时被认为是风土病。直至朝鲜战争,矿山的开采非常活跃,病害增多。虽然政府认定是因为“镉”引起的病害,并采取了措施,但到2004年依然有此类患者被鉴定出来。可见土壤污染带来的后果的严重性。

但仔细分析日本病例的患者性别,可以发现女性发病率极高,有科学家分析,女性由于生理和生育的原因容易造成体内缺铁,而体内的这些矿物质元素的充足与否对于镉的肠道吸收和进入体内的数量有重要关系。在日本发生痛痛病的区域,当地村民摄取镉的量高达600微克/天。有意思的是在新西兰西南部的一个小岛上,当地居民嗜食生蚝,兼喝牛奶,生蚝中的镉含量达到5毫克/千克,其镉摄取量也达到600微克/天,但对当地18-75岁的居民的健康检查表明,肾功能都没有受到影响。在同样高量的镉摄取情况下,造成两种不同健康格局的差别在于膳食中的其他微量元素,新西兰小岛居民所吃的生蚝和牛奶中所含的铁、钙、锌等含量远高于以大米和蔬菜为主食的痛痛病区。

而在格陵兰高镉海域中生活的环斑海豹肾脏中,虽然汞和镉严重超标,镉在肾皮质中高达762毫克/千克,远超哺乳动物肾皮质中200毫克/千克,但这些环斑海豹却很健康,原因在于镉在体内形成了大量的金属镉蛋白(MT)得以解毒,而汞与硒形成汞-硒惰性物质。

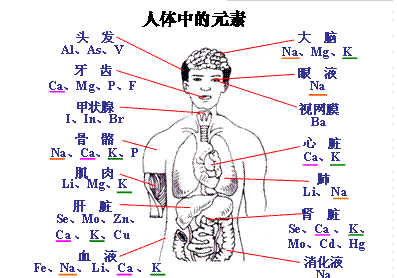

因此从机理来说,重金属镉固然对人体造成伤害,但在现实条件下,与其说造成诸如“痛痛病”的原因是镉本身,还不如说,影响人类健康其实是微量元素整体谱系。

在1998年日本神通川召开的镉国际大会上,有研究结果表明,人类每天摄取的镉含量达到30微克/天,到50岁后大约有1%的人会有轻微肾功能障碍。第五次中国总膳食研究结果显示,我国居民镉元素及其形态的膳食暴露量为32.7微克/天,因此必须对镉对人体健康造成的影响引起注意。当然,我们也要充分认识到,由于改革开放,我国的人口流动和粮食流动空前频繁,这两个因素大幅分散了可能由于通过摄食到镉污染大米带来的健康风险;另一方面,由于膳食营养和体内营养在降低重金属的人体吸收、减轻重金属对人体的毒害方面有着极其重要的作用,因此营养水平的提高也大大降低了镉摄取带来的健康风险。

三、混乱的土壤镉污染治理

随着我国对土壤污染修复工作的日益重视、治理费用投入不断加大,土壤污染治理已经成为继水、气之后的研究和治理热点。大量相关和不相关专业的研究人员投身到土壤污染修复研究中,环保企业投入到土壤污染治理的行业中,表面上这是件非常可喜的事情,但一些研究人员相关基础知识薄弱、行业缺乏准入门槛。在土壤污染修复的研究和治理中开始乱象丛生,亟待引起关注。

很多研究和治理项目罔顾土壤的基本性质和污染源,而以重金属总量说事。土壤性质在调控重金属的行为中有着极其重要的作用,比如,在澳洲人们发现一些小麦的镉超标纯属是土壤中电导率提高所造成,或是使用的肥料含氯离子,提高了镉的有效性所造成。

在前几年的一个土壤污染项目评审案例中,申请者提出需要治理的重金属达到8种。虽然土壤污染通常呈现复合污染特征,但这8种重金属同时存在的可能性很小,同时,由于化学性质的差异,这8种重金属的治理需要各种不同的方法,就如镉和砷这两个常见且有时同时存在的污染元素,其在水田土壤中的化学行为几近相反,水稻长期淹水有助于控制镉的吸收,但会促进砷的吸收,反之亦然,通过水分控制的方法完全相反。

在利用土壤调理剂修复土壤的个别案例中,不根据土壤性质、污染特征、调理剂的性质进行科学分析和计算,而是投入了大量调理剂,造成连杂草都难以生长。有的项目周边并不存在污染,且pH>7.0,在这种条件下仍采用种植花生等植物的方法治理土壤污染,是很不科学的方式。事实上,在pH>7.0以上的土壤中,重金属镉很难通过根系进入造成稻米超标,而且叶片吸收途径可能是人们通常忽视的另一条途径,因此,即使该区域的稻米受到污染,也可能是较远处的冶炼厂的大气污染所致。

以上状况反映出我国土壤修复过程中的一些乱象。土壤在生命尺度内是难以再生的战略资源。虽然土壤污染对粮食安全和人体健康造成了风险,但土壤研究是一门独立且复杂的科学。我们期待土壤修复研究能回归到土壤学本身,在治理污染方面应广泛吸取有益经验,比如实施企业资格公示、个人从业考试持证上岗等措施。

四、土壤修复亟待走向土壤健康

很多学者指出,数十年来化肥特别是氮肥施用量不断攀升,已经超过了国际公认的化肥施用安全上限225kg/hm²近1倍,加上以燃煤为主要能源带来的酸雨,其后果是土壤快速酸化。有研究表明,我国土壤在1980年到2010年整体pH值下降0.13-0.81个单位,意味着土壤酸度最高增加了6倍多,如果是自然界慢慢变化,达到这个酸化程度需要几万年。而长三角有些土壤在20年间酸度增加了10倍,在珠三角,30年间耕地土壤pH值从5.7下降到5.4。

土壤酸化不仅导致外来重金属不能被“老化”,还会提高重金属高背景地区土壤中所含重金属有效性,从而导致粮食重金属含量超标。有试验证明,除非土壤pH>6.5,否则外源(污染的)镉的有效性降低不到20%,而对于后者,我国西南地区一些粮食重金属超标率的提高与土壤酸化和目前处于酸雨区有着密切的关系。

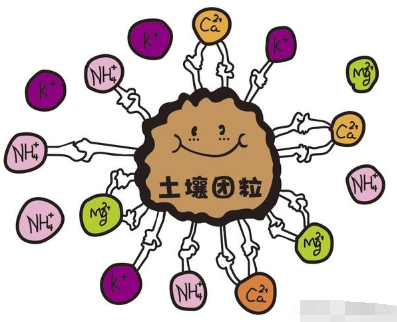

如前所述,我国土壤的平均重金属(如镉)总量并不比其他发展中国家高,而由于土壤酸化,外来重金属的活性极高,从而导致粮食安全问题突出。此外,很多土壤退化,如土壤盐化带来电导率提升,或者氯离子等浓度的增加也会促进作物的镉吸收、土壤沙化造成土壤吸附重金属能力的下降等等,解决了这些退化因素,粮食重金属超标率自然就随之下降。粮食重金属超标的问题不单是土壤重金属超标的问题,与土壤本身的健康程度有着极为密切的关系。

此外,人类需要从土壤中得到的元素有24种之多,因此从营养的角度来说,农作物不一定能给人体带来健康,因为人类的健康更依赖于土壤,典型的例子就是硒、碘等,这些元素植物不需要,但却是人类必需的。

五、结语

由此可见,了解我国的土壤重金属污染,不能单纯以重金属总量或超标率来看待,理解我国粮食(稻米)的重金属安全,也不能单从土壤重金属含量去找原因,土壤酸化带来的重金属有效性提高,以及农作物叶片在大气污染条件下吸收的各类元素,都是难以忽略的因素。面对重金属与人体健康的复杂关系,也不能单纯从粮食的重金属含量来考虑,而是应该将粮食的营养安全问题纳入其中一起权衡。

在此现状下,面对土壤重金属修复的种种乱象,有必要及早考虑让土壤修复研究回归土壤学本身。土壤问题不单纯是重金属含量增加或超标的问题,因为人体需要的营养元素为24种,而农作物所必需的只有17种元素,如果单纯去除重金属或采用固定的植物修复,纵使农作物达标了,也不一定能确保人体健康。因此我们期待,土壤污染修复应该走向土壤的健康修复。土壤的健康修复或许正是“土十条”提出的“安全利用”的真义所在。