2014年4月17日,《全国土壤污染状况调查公报》发布;2015年1月13日,《农用地土壤环境质量标准(征求意见稿)》出台,人们将注意力聚焦到“土壤污染了”上来,被当做常识的“农产品的超标来自于土壤污染”之说再次冲击人们的神经。

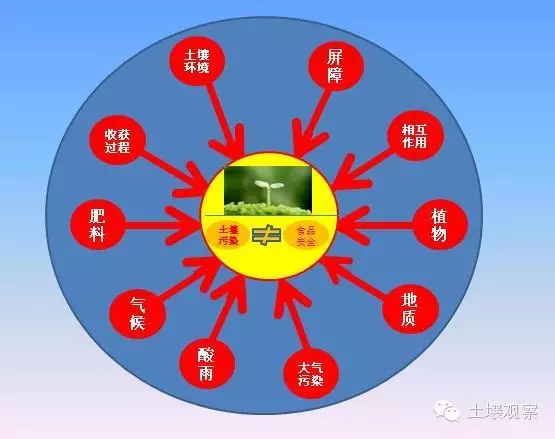

但事实上,农产品安全与土壤污染的关系并没有那么直接的、线性的关系。固然,农作物生长于土壤之上,农作物的安全深受土壤中的重金属含量的影响。但众多的外部因素如气候、酸雨、灰霾等同样会影响农产品的安全;耕作过程、施肥、产量追求等等也会直接地或间接地影响农产品的重金属含量。

无疑,《农用地土壤环境质量标准》修订的目的首先应该在于实现粮食安全,从而保护人体健康。因此阐明农产品安全与土壤污染的关系便可为农用地土壤环境质量标准的制订开拓视野,也为土壤保护、管理、治理和修复提供思路。

因此,本文力图从十个方面来阐明这些关系,提供给同行分享,期待批评指正。

一、重金属中,真正通过土地生产的食物而对人体产生健康损害的目前只有镉

重金属这个词汇其实是个表意词,一般情况下是指比重大于5.0(或密度大于4.5g/cm3)的金属元素的总称,在自然界中大约有45种,这在元素周期表中占了大约40%。

作为发育于地球的岩石、累积在地球表面的土壤,重金属是它天然的组分,岩石类型不同,土壤重金属含量也不同,因此从人为规定的土壤环境质量标准来衡量,有的就是天然的超标,有的则是有很低的背景值。

对于镉而言,在牙买加发育于鸟粪形成磷块岩的土壤的Cd 浓度很高,可达930毫克/公斤,堪称世界之最,而发育于火成岩的土壤的镉则很低,本地只有0.06毫克/公斤。

但不同重金属在土壤中的性质则是千差万别,重金属土壤-作物系统中的迁移能力千差万别,1980年美国著名土壤学家RL Channey将各种重金属在土壤-植物系统中的迁移能力来个概略划分,并称之为“土壤-植物屏障(soil-plant barrier)”。

第一类重金属元素在土壤中极难溶解,这类元素在土壤中哪怕含量再高也不会影响动物、植物和人体健康,例如金、钛、钇等;

第二类重金属元素在土壤中难迁移,在正常土壤中也不会从土壤到影响到人体如砷、汞、铅;

第三类重金属较容易被植物吸收,但在高浓度下其毒性优先表现在植物体身上了,如铜、锌、锰、钼等;第三类重金属,它们的毒性一般不会表现在植物身上,而会透过植物让其毒性表现在动物和人体身上,这类重金属有钴、钼、硒、铊和镉等。

在新西兰等放牧地区,一些地方由于土壤低钴、低钼而让牛羊等表现出白肌病等,我国江西省也有这样的情况。

硒不是植物的必需元素,但是人体的必需元素。人体对硒的需求量和中毒浓度之间的范围很窄,最高浓度造成的硒中毒和最低浓度造成的疾病在我国均有发生,前者在恩施富硒地区,而后者在黑龙江的克山县,俗称克山病,当然这些疾病通过人为干预已经消失或者减缓了。

镉之所以在土壤污染和食品安全中“脱颖而出”则与它的很多特性有关。

镉在地壳中的含量并不高,在地壳地球背景值中排行32,本身难以单独成矿,是个分散元素,通常与其他矿石共生,由于它与锌是同族关系,因此最常伴生在闪锌矿中;由于它的离子半径和钙相近,因此在含钙的矿山中它也经常插一脚,来个“同晶替代”。

因此铅锌矿、铁硫矿等等的开采容易导致镉对环境的污染。碳酸盐地区的土壤镉背景值比较高,这在我国西南部的省份如广西、贵州、云南的碳酸盐地区的表现尤为突出。

镉之所以成为土壤污染和食品安全的头号“魔鬼”不仅在于以上的特征,也不仅在于它的高毒性和致癌性,还在于它的低熔点(321度)和低沸点(767度),因此冶炼、燃煤甚至抽烟都可以将镉蒸发到大气中。

因此虽然有众多的重金属,真正通过土地生产的食物而对人体产生健康损害的目前只有镉,其典型案例便是上个世纪发生于日本神通川流域并被称为环境公害的“痛痛病”。

二、土壤中的元素相互作用可以被用来减低有害重金属吸收、提高农产品安全

虽然重金属是一个复合的词,人们在理解的重金属超标、毒性等等方面时则往往只是用单个元素来考虑的,比如稻米镉超标多少倍。

但事实上,在任何环境介质中,大都是多种重金属并存的,土壤如此、生物体内也如此。这些重金属有着各自的行为,但更多的场合是在“明争暗斗”。

这种“明争暗斗”(科学词汇是相互作用)的一个生动典型的案例是科学家Shubert等在1978年的一个实验,他们用可以让一只老鼠致死的汞的剂量和可以让一只老鼠致死的铅剂量的1/20组合起来给100只老鼠吃,两者混合就可以毒死100只老鼠。

以上例子中重金属间的相互作用是一种协同作用(synergy)(1+1>2)。 事实相互作用还有其他形式,如叠加(additive,即1+1=2)、、颉颃的(antagonism,即1+1<2 ), 也可以是没有作用的(1+1=1)。

对于这种复杂关系,令土壤环境学家甚为头疼,曾经有科学家力图以锌为基准,将各种重金属的毒性换算成锌来表达,按相当锌的毒害浓度表示而提出“锌当量”的概念,这样将各种重金属毒性统一成一个指标,例如他们认为在土壤中, 锌、铜、镍的有效态对植物的毒性比为1 : 2 : 8 ,当然在实际情况中这种换算并不具有普遍意义。

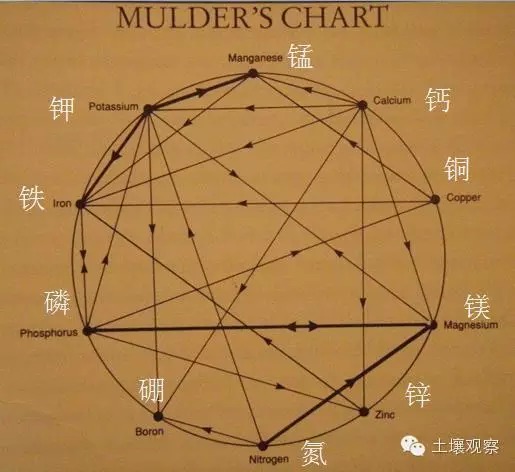

以下这个图是土壤体系中经典的元素间的相互作用, 由土壤学家Mulder率先提出,被Mulder图。粗线条代表这协同作用,如磷和镁、钾和锰是协同的,细线条代表颉颃作用,如磷和铁、钾和氮是颉颃的。

在众多相互作用中,镉与锌一般最引人关注,这是因为他们在周期表中有着同族的关系,他们相互作用可以变化的。

如研究表明,在玉米籽实中,镉与锌之间表现为相互抑制作用,即相互抑制了玉米籽实中对方的吸收和运转,而在大豆籽实中却表现为协同作用,土壤中镉的增加有促进植株吸收锌的功能,而土壤中锌的增加对植物吸收镉有激发作用。

当土壤中镉含量达4.60mg/kg时,由于土壤锌的作用,玉米籽实中的镉含量仍在正常水平范围,当然这些结果与土壤类型和环境条件密切相关。

土壤中的元素相互作用可以被用来减低有害重金属吸收、提高农产品安全的法子。

最典型的便是石灰施用来降镉。2014年湖南省大面积治理农田土壤的镉的方法“VIP+n”中的pH就是利用石灰来调整pH.

的确,对酸性土壤施用石灰是中和酸性的有效办法,但由于钙离子半径和镉相当,当土壤中钙离子浓度很高时,有可能将吸附在土壤颗粒上的镉离子置换到溶液中,而导致施用石灰治理镉的效果不明显甚至反效果,当然最终的情况取决于两者交互作用的净效果。

日本于1971年曾一度在20个都县的28个区域开展石灰施用等降镉的大田示范试验,施用石灰15-200公斤/1000平方米不等,其效果是糙米镉降低达到60%以上只有2处,40-60%的6处,20-40%的8处,0-20%的8处,反而增加的有4处。

因此认为石灰降镉效果不稳定,不能作为主要治理措施,而只能作为辅助手段。

在澳大利亚,利用锌镉普遍的颉颃关系,在含锌低的土壤开展“施锌控镉”取得相当的成功,而在瑞典土壤不怎么缺锌,“施锌控镉”效果却极为有限。

在高镉背景区域镉含量高,但锌含量同样也很高,施锌控镉的效果并不理想。

三、 污染土壤中农产品的安全性随着不同作物、同一作物不同品种而差别,“合适的才是最好的”

土壤环境学家都知道这样一个事实,不同作物、同一作物不同品种间的重金属积累差异很大,对于农作物,科学家Arthur 等根据植物体内镉的积累量,把植物分为低积累型(如豆科) ,中等积累型(如禾本科)和高积累型(如十字花科) 三种类型。

对于污染程度不高的土壤,农产品的安全可以通过改变种植结构而得到保障。

也基于以上的品种特性,很多科学家力图通过筛选获得低重金属吸收的品种,在轻微污染的土壤可以获得农产品的不超标。

在加拿大,成功找到了镉的低吸收的硬质小麦品种,并得到了大面积的推广。

但对于水稻,虽然很多研究单位也找到了很多镉低吸收的品种,但在实际生产中缺鲜有成功的例子。

这是因为水稻生长的土壤环境多变,加上元素间的相互作用,低镉品种的表现并不稳定。早稻的低镉品种在晚稻可能就高镉,一个地方的低镉品种到另一个地方就高镉了,必须因地制宜地进行选择,所谓“合适的才是最好的”。

四、气候也会影响农产品安全

气候因素会对农产品的重金属含量有很大的影响,这听起来似乎不可思议。

事实上,这种影响不单在年度上,也表现在季度上,甚至表现在大尺度的气候变化上。

有科学家研究了毛叶山樱花等六种牧草在春夏秋三季中镉含量的变化,总体平均夏天的比春天的降低了47%,而秋天的比夏天的增加了29%。

其中各种牧草的变化不同,如毛叶山樱花叶片夏天比春天降低32%,秋天比夏天又低26%,但S. aucuparia这种牧草的叶片,虽然春天的比夏天低42%,但秋天的比夏天的高53%。

在英国的Shipham的铅锌矿区地区,冬天蔬菜含镉量0.02-1.77 mg/kg(平均0.23),而夏天蔬菜含镉量0.01-3.56mg/kg (平均0.52),夏天的蔬菜平均值高出冬天的一倍以上。

对于南方的早晚两季稻,往往早稻的镉含量远远低于晚稻,且超标率也大幅度降低。这类结果广东、广西、韩国、台湾都有过报道。

其原因大都认为是夏天温度高,但雨水多,空气湿度大,镉的吸收量低,而在秋天,雨水少,土壤容易处于氧化状态,加上天气干燥,水稻叶片的蒸腾量大,有利于水稻对镉的吸收。

在南京一带,曾有报道晚稻稻米含镉量低于早稻的报告,估计与晚稻在后期温度低有关。

对于年度变化,日本曾经有研究从1954年到1970年同一块田的稻米含镉量,每年的大米镉浓度都不相同,其变化浓度从几近为0到0.8mg/kg, 通过分析得出稻米镉含量与9月份的烤田(指田面没水的状况)的天数高度相关。显然自然界的气候也会“暗中”影响着粮食的安全。

地球变暖、二氧化碳浓度升高是个全球气候变化的大趋势,这样的变化对于将来的粮食安全也会产生影响。

有研究表明,因为CO2升高而显著增加生物量和重金属吸收的品种显示出更大的植物修复潜力,但稻米镉含量也会升高,这可能增加对人类健康的风险。

因此,很多科研文章利用单季的研究结果来评估一个区域的重金属健康风险,容易出现与实际情况有偏差而造成误导的可能。

五、酸雨在食品安全中扮演的角色不可忽视

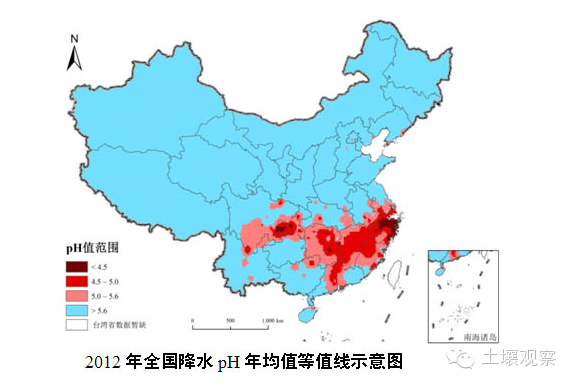

中国是三大酸雨重灾区之一。在上世纪 80 年代,酸雨主要集中在西南地区。2004年估算的面积达170万平方公里,长江以南沿海发达城市尤其严重,我国每年排放SO2据统计约1200万吨。

近年来,中国东部地区逐渐成为酸雨污染的主要地区。北部地区也不时出现酸雨。以煤炭为主要能源的我国酸雨问题正日益突出。

酸雨影响农产品安全比较容易理解,人们最容易想到的是酸性活化了土壤中的重金属。此外酸雨也会增加叶片上的有害重金属的吸收。

酸雨对土壤重金属的活化作用得到了很多的研究,结果都表明酸雨能增加重金属从土壤的溶出,增加重金属的有效性。

如有模拟实验表明,在pH 4. 5 的酸雨作用下,红壤的镉的平均释放水平是对照的1. 6~1. 7 倍,而在pH 3. 5 的酸雨作用下,镉的平均释放水平是对照的2. 0~6. 5倍。

酸雨通过酸化土壤、提高重金属活性从而给土壤生态和食品安全带来潜在的影响。

有人用模拟含镉的酸雨来喷在苗期、开花期、结荚期和成果期的花生叶片上,喷施连续3天,每天喷施6次,每次喷施50毫升,含镉0.5毫克/升,喷施时地表覆盖塑料膜防止对土壤的影响。

结果发现对镉敏感的品种Yuhua-15的籽实镉含量分别增加了84%,26%,23% 和1%,而普通品种Huayu-23则分别增加了229%,116%,126%和90%。但不管喷施时期,在酸雨环境中普通品种花生的镉增加率显著高于敏感品种,但敏感品种的花生含镉量总是显著高于普通品种。

而在实际情况下,由于酸雨对土壤的酸化作用,含镉的酸雨将可能使花生籽实镉含量更高。

人们在谈论土壤污染与粮食超标时,酸雨对农产品超标的影响不管在科研上还是在认识上似乎被忽略了。

六、我们似乎低估了大气污染对食品安全的影响

在洁净的大气环境中,作物体内的重金属自然主要来自根系的吸收,而在含重金属的大气环境中,叶片对重金属的吸收其实是不可忽视的。

在现代农业中,叶肥及其叶面喷施已经是众所周知的肥料和施肥行为。蔬菜叶片肥大,接触空气面多,通常我们能理解蔬菜叶片的重金属如铅可能会来自大气污染。

当然事实上也是这样,有研究表明,蔬菜中来自大气的铅可占辣椒根的 30–77%,茎的43–71%,叶片的72-85%,果实的90%。

在早期,虽然有很多研究表明叶片能吸收重金属,但研究的方法较为简便,如在印度,通过比较对照区的蔬菜重金属含量来表明工业区或者道路边的蔬菜叶片吸收了更多的重金属,这种方法很难区分来自叶片吸收和来自土壤吸收的重金属

在1990年,Delenberg和Van Driel设计了一个可靠的实验来测定荷兰北部农村田块中不同作物体内的重金属来源,其来自土壤部分的计算是基于同位素稀释,但来自土壤部分的109Cd/Cd 比活度则用另外的装置进行测定,即单独将植物放置于无尘箱中作为对照。

两个试验的作物产量相近,如此试验之结果比以往的更加准确。结果表明,在土壤含镉量为其背景值0.16-0.29毫克/千克、镉降尘率为1.6-2.1克镉/公顷/年的条件下,来自于空气的镉对于牧草,菠菜,萝卜根茎的影响不显著,但对小麦粉中的镉含量的贡献率可达21%,小麦茎的贡献率可达48%,认为是小麦生长期比较长的缘故。这个浓度在当时与欧洲中部典型农村区域的镉沉降浓度相当。

一般认为如果作物生长于污染的土壤而且空气镉含量低的情况下,气源镉的影响可以忽略;但当气源镉含量高出10倍而且土壤镉含量并不高时,那么气源镉可能成为植物镉含量的一个主要来源。

预测结果表明,如果镉沉降量为12克/公顷/年,籽粒中的镉会加倍,气源镉的贡献率将达到60%。在高镉沉降地带(如>10镉/公顷/年),那么气源镉可能成为当地居民的一个主要来源。

同位素示踪可以很好地研究植物体内的重金属来源。贵阳地化所一项利用同位素铅来研究野生植物钻形紫菀铅来源的结果显示,虽然植物铅根>叶>茎,但在总悬浮颗粒含铅96.5 ± 63.5 纳克/立方米的情况下,叶片中的铅72.2%来自大气沉降。

另外还有试验利用铅同位素研究高速公路边水稻体内重金属来源的结果表明,稻米中46%的铅和41%的镉来自于大气的叶片吸收,而铬、锌和铜的大气来源的影响则不明显,表明高速公路边的作物生产布局需要考虑食品安全。

要知道,我国是重金属铅、镉、汞、砷的大气排放大国,研究表明,我国2010年有色金属行业镉的大气排放高达1681吨,而燃煤来源的镉也达到了303吨。大气沉降镉的浓度为0.4-25镉/公顷/年。最高值远高于10镉/公顷/年的高镉沉降范围。

从植物的吸收能力和我国的镉等排放量来看,似乎我们可以断定,目前我们低估了大气来源对农产品超标的影响。

七、土壤环境恶化导致不超标的土壤生产出超标的农产品

作物长在土壤上,如果粮食重金属超标,当然土壤中的重金属含量“难辞其咎”。

但需要引起注意的是,能够让作物吸收到体内的重金属含量并非土壤的重金属的全部(即总量),而只是溶解在土壤水溶液和部分吸附在土壤黏粒表面上的重金属离子(即植物有效性部分)。

土壤重金属的植物有效性部分的多少则受控于土壤的性质了。

我曾经概况过最典型的三个矿区的例子即英国的Shipham矿区,日本神冈铅锌矿下游发生痛痛病的神通川污染区和广东大宝山铁铜矿下游的上坝村污染区。

三者土壤中的含镉量各相差一个数量级,即最高分别是998mg/kg,6.65mg/kg 和1mg/kg左右,但由于土壤中的pH分别是7.5, 5.0和4.5左右,前者高含碳酸钙和氢氧化物,后两者分别低含和不含,日本的土壤有机质有10%左右,上坝的土壤1%左右,这些差别导致三者土壤中镉的有效性分别是0.04%, 4%和85%,也导致了不同的结局,虽然英国Shipham矿区土壤高镉,刚公布时一度哗然,也被建议居民搬离,但到2000年得出结论是没有明显的证据对当地居民的健康产生影响,日本则是举世皆知的“痛痛病”公害地,而上坝村则被媒体称为“癌症村”(当然癌症高发可能另有原因,这里不做阐述)。

土壤酸碱度对重金属特别是镉有着决定性的影响。在土壤pH<4.5以下,土壤中的铁氧化物对镉几乎没有吸附能力,但到了土壤pH6.0则可以吸附大部分镉。

虽然土壤有机质在酸化环境对镉有一定的吸附能力,但镉同时受到土壤溶液中离子强度的影响,在高强度的施肥条件下,土壤中的离子强度高,镉的有效性明显增强。

因此虽然我国在1995年制定了几乎是全世界最严格的土壤环境质量标准,这体现在土壤镉含量上,在pH<6.5以下的耕地,土壤全镉量不能超过0.3mg/kg。但在现实的高强度的耕作制度下,0.3mg/kg在一些区域并不能确保稻米的镉安全。

笔者在国内多个区域检测到镉不超标的土壤所生产的稻米的镉含量超标的现象,如在pH5.33,全镉0.22mg/kg的情况下,所有进行的39个试验水稻品种的镉含量都超过了0.2mg/kg的标准。

在不超标的土壤生产出超标的农产品并非水稻所独有,事实上在文献中花生和蔬菜也有报道。

如有研究表明,在土壤Cd含量不超标的情况下,供试花生籽实的Cd含量在0.21~0.748 mg/kg 间,测定值全部超标,且达食品Cd限量标准的1~4倍;花生籽实种皮的重量只占籽实的2.15%~2.94% ,但由于其中Cd浓度高达1.1~1.95 mg/kg,建议在含Cd较高的地区可以去皮食用花生籽实,以降低其对人体膳食健康的影响。

2010年中国农大发表的Science文章表明我国全域土壤的酸碱度下降0.13-0.80个pH单位,这意味着土壤的酸度增加1.35-6.31倍,而这个酸化程度在正常的土壤过程中需要花数万年的时间。

以上例证表明单纯的重金属全量数值并不一定能实现粮食的安全,土壤酸化可能是导致我国粮食重金属超标的重要因素,也因此在新的土壤环境质量征求意见稿中将重金属镉的数值按照pH细分四档(0.3、0.4、0.5和0.6mg/kg)意义不大。

八、土壤重金属高背景区域的粮食安全性问题需要另外一些方法

有些远离工业的土壤重金属含量天然很高,这些重金属并非来源于污染,而是“天然的”。这种高背景区的重金属问题和粮食安全性则需要另外一些方法了。

这类高背景区可以分三种类型,第一种类型来自于土壤的母质。例如发育于磷灰岩的土壤镉含量最高可到30mg/kg; 而因为镉的沸点在767度,因此火山喷发的火成岩形成的土壤镉的本底值就非常低。

由于镉与钙的离子半径极为相近,在石灰岩形成过程中镉、钙可以发生同晶替代作用,因此石灰岩地区的土壤镉背景值很高,这种高背景在我国的西南部如贵州的土壤得到了很好的体现。

第二种地质高背景区域类型发生在冲积平原,这是由于高背景的土壤地球化学过程中不断被冲刷到下游,在长期的积累中造就了高背景。典型的例子是珠三角平原的高镉区,珠三角西部流域由于受到西江和北江的长期镉积累而比东部流域有更高的镉含量。

第三种地质高背景区域类型则是铅锌矿区的周边,锌镉是同族兄弟,镉在汞、铜、锌、铅的硫化物中容易发生同晶替代,因此有色金属矿中相对地含有较多的镉。

在以往的土壤环境中,土壤受到的人为冲击小,因此虽然高镉背景区大量存在,但一般不会对人体的健康带来负面影响。

但在高强度的耕作下,土壤酸化过程明显,种植于高镉背景区土壤的作物镉含量会明显提高。

有人用一整年的时间研究了温带和亚热带土壤添加闪锌矿粉(<63um, 含镉量0.92%)后镉的释放速率,证实了矿石中的镉会以连续的、很缓慢的溶解而释放,其速率为0.6-1.2%/年。

而生长于添加闪锌矿粉的温带土壤的小麦,可吸收释放出之镉的38%(29微摩尔/公斤),造成小麦镉含量超标。而生长于添加闪锌矿粉的亚热带土壤的水稻吸收的镉(0.6微摩尔/公斤)要少得多,这主要是稻田土壤环境呈中性,而释放出来的镉又被转化为极为难溶的硫化镉。

这个试验证实了土壤中闪锌矿粉可以将镉释放到土壤间隙水中,在氧化条件下,镉的有效性高,会污染到作物,而淹水的水稻种植则限制了闪锌矿污染的影响。

而在我国的某个地方性氟骨病的发生区域,岩石和土壤的天然高背景的镉是当地的一个隐藏的毒物,基岩镉高达4.48-187mg/kg, 煤中镉11.5-53.4mg/kg, 耕地镉1.01-59.7mg/kg, 当地作物含镉0.58-14.9mg/kg,居民尿镉1.7-13.4微克/升,食用农作物和燃煤吸入是当地居民的两个主要来源,这一发现表明高镉区的风险性需要得到关注。

牙买加岛也是个高镉区堪称世界最高,最高的镉可以接近930mg/kg,其叶菜含镉量达到0.4mg/kg, 豆类含镉0.33,根茎类蔬菜0.4, 块根作物镉0.2, 虽然在220个国家的寿命排序中排名98, 健康年数排名47, 当地居民肾含镉量位居第二(44毫克/公斤),仅次于日本(62毫克/公斤) ,表明高镉区居民会摄取更多的镉。

高镉背景区的重金属安全性问题需要更多的考虑,如果套用征求意见稿的数值,则会“人为”增加了很多污染区域。

九、高产会造成更多的重金属吗?在特定条件下还真的会发生

在盆栽试验中,有研究发现了高产伴随高镉的现象,这在大田中因为种植规格、苗数的变动而难以确证。

南京农业大学的研究团队也曾经在媒体报道了他们的研究成果,即“超级稻有着更大的镉风险”。

高产带来更多的重金属?这新闻一听起来让人有点怕怕。细听起来有点不可思议,但仔细分析这样的结果在特定条件下还真的会发生。

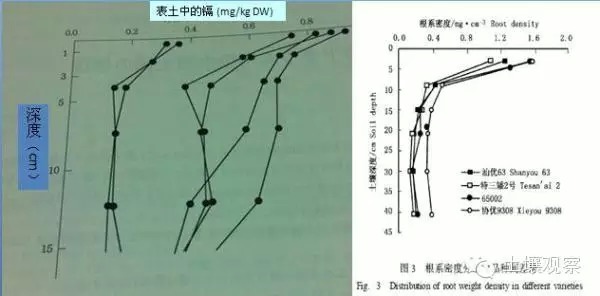

首先是耕作过程造成了镉向耕地表层的累积,由于镉离子主要吸附在黏粒上,在犁田和耙田过程中,黏粒上浮,造成镉在土壤表层的积累。

日本有研究表明,整地后,土壤表层的镉含量可以高出其下3-4厘米或者更深土层的1倍(下图左侧)。

其次是水稻根系的分布(上图右侧)。根系主要分布在耕作层(0-20厘米),而大多数品种在土层10厘米内的根系质量可占80%以上。

产量高的水稻根系分布更多的在表层,表层的镉累积和耕层的根系分布特征造成了水稻容易积累镉。

再次是水稻根系周围的酸化。水稻是喜铵作物,在淹水环境中,根系主要吸收铵根离子。

当根系吸收铵根离子时,为了保持电中性,根系将分泌出等当量的氢离子(H+), 虽然高水分环境有助于减缓根系表面的酸化程度,而淹水环境有助于难溶解的硫化镉的形成,但总体上水稻的根际环境会比根外土壤pH低0.3-0.5个单位,这个酸化过程将造成硫化镉溶解,而产量越高,吸收的氮越多,根系酸化效应更加明显,从而吸收了更多的镉;当田面缺水时,土壤中的硫化镉将被溶解,表面根系的密集和表层重金属镉的富集又有助于镉被水稻根系的吸收(下图)。

这里要说明的是,在一些文章和媒体中,通常认为水稻是吸收镉能力很强甚至最强的作物,这是一种误解,稻米容易造成镉含量的超标,其原因在于它的生产环境、品种和籽粒镉吸收和积累时机等等的碰巧组合,如果上述的表述。

在Arthur 等根据植物体内镉的积累量的作物类型归类中,如禾本科作物属于中等积累型类型。

有实验用3种不同pH的土壤种植5种作物,包括水稻、大豆、豇豆、燕麦和小麦,发现在低pH(5.0)的籽粒镉含量比中(pH6.2)和高pH(7.7)高得多,后两者差别不大,对于低pH的土壤,籽粒镉含量小麦=大豆>燕麦>水稻>豇豆;对于中高土壤pH, 顺序则是小麦>大豆=水稻>燕麦=豇豆。

需要强调的是,高镉和高产并无必然的联系,但在受镉污染的农地,高产背后是否引发高镉问题需要引起更多的研究。

十、田间调查与市场调查的数据其实有很大的差别

媒体和公益机构的数据大多来自于市场调查,而科学家往往直接调查收割前的土壤污染和粮食重金属含量,当然也有科学家注重市场调查来进行食品的安全性评估。

的确,市场调查的数据能较为客观地反映食品安全状况,但由于收割后的混合,加工以及勾兑等等工作,田间调查的数据和市场调查的数据其实有很大的差别。

日本曾有这样的研究,他们一方面进行了田间调查,发现调查区糙米镉最低0.6mg/kg,而最高可达1.6mg/kg; 另一方面对该调查区的稻谷在收割入仓装袋后再次调查,却发现检测到的糙米镉浓度最低在0.1mg/kg,而最高不超过0.6mg/kg。

由于日本的土壤治理对策是糙米镉含量高于1.0mg/kg时稻田土壤必须进行客土修复,但在0.4-1.0mg/kg的区间时主要通过水分管理加以控镉。

以上调查方法的差异往往容易造成了土壤修复方法选择错误,同时也表明难以通过市场调查的农产品重金属状况来判断原产地的农产品的重金属含量。这一点在土壤治理的方法选择上尤其重要。

综述以上十个方面,可以看出农产品超标的问题是个极为复杂的问题。也同时可以看出,产地的安全对于粮食安全生产的重要性。耕地土壤环境质量标准的制定旨在实现农产品的安全。

因此在制定这一标准之前,我们必须充分考虑土壤污染与食品安全的复杂关系,确定其主要因素,从而制定合理可行的标准及其管理方法。

要治理土壤,做到产地安全,污染源的控制是前提,这不仅是因为大气和污水中的重金属大部分的归宿都在于土壤,同时大气污染源是影响农作物安全的一条重要途径,酸雨更增加了这一途径的风险性。

据文献报道,我国农地的镉来源主要是动物性肥料高达778吨,其次是大气沉降达493吨,再次才是各种化学肥料,为113吨。

按照这个速度,从土壤的背景值开始要达到目前的土壤环境质量标准镉只要50年。因此大气污染源和动物养殖的镉控制是重中之重的问题。

虽然多种因素可以影响农产品的安全性,但归根到底还是土壤的问题,毕竟除了叶片的次要吸收途径外,根系是重金属进入作物体内最重要的途径。

只有良好的土壤,才能抵御各种外部因素对农产品质量的影响。比如改良的土壤的酸度则很大程度上可以降低我国农产品超标的百分率。

土壤是粮食生产的最重要资源,是人类粮食、健康乃至文明的基础。土壤环境是食品安全的核心。

“打铁还需自身硬”,借助世界可持续农业协会前主席JP Madden的话,“只有健康的土壤才能生产健康的粮食,进而造就健康的人群和健康的社会。”,即通常所说的3H:健康的土壤、健康的粮食和健康的人。

文章来源:澎湃新闻网

作者陈能场系广东省生态环境与土壤研究所研究员

近期文章推荐:

回复0227可读: 城镇化再着急,土壤也要先剥离

回复0225可读:农民日报:恢复土壤活力最关键是农民参与

回复0217可读:专家们开了个研讨会,建议这样改《农用地土壤环境质量标准》

回复0211可读:为身体构筑抗重金属防线